大会発表賞

日本語用論学会第27回大会発表賞のお知らせ(2025年12月8日更新)

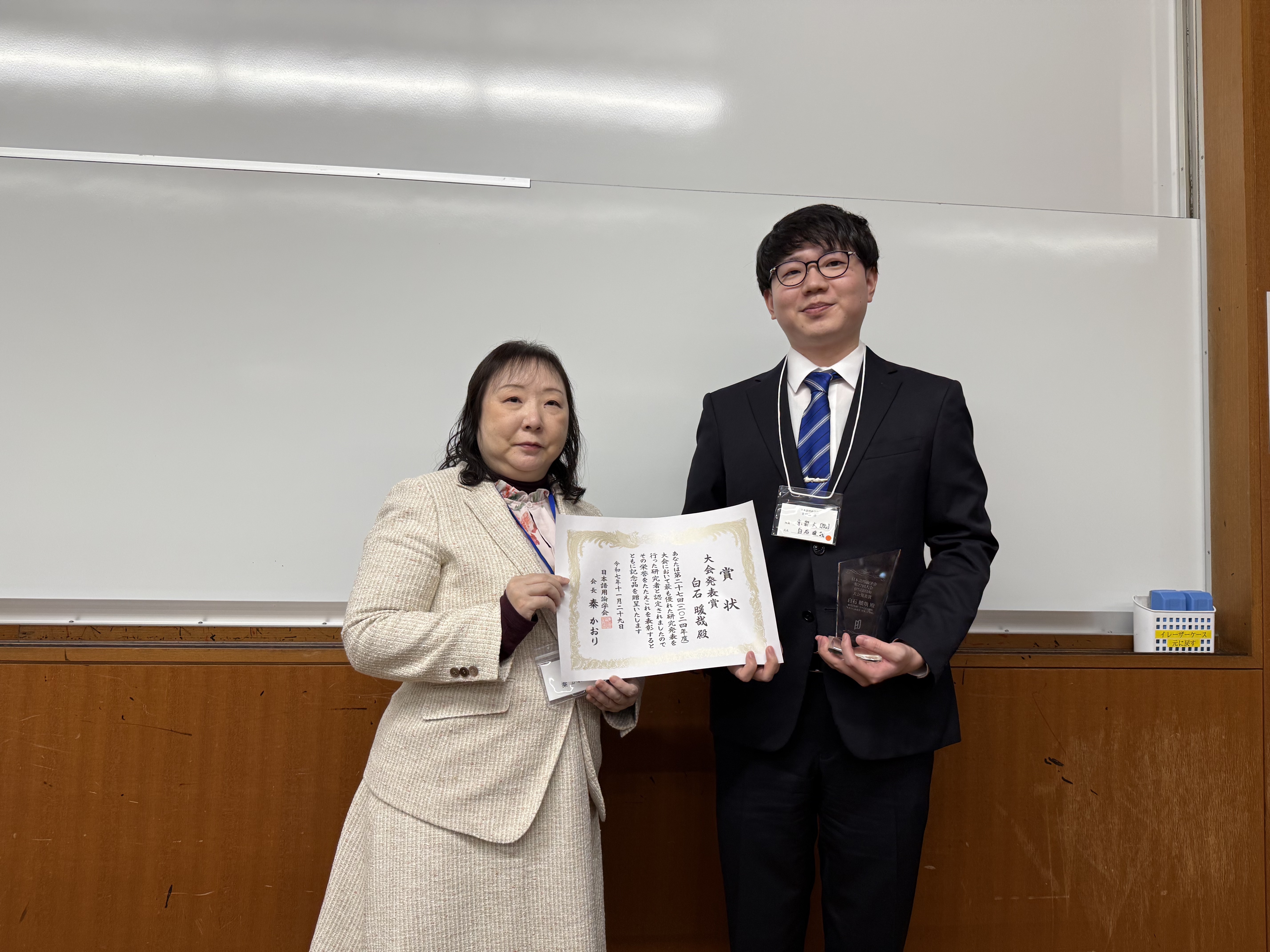

先に開催された第28回大会のの会員総会において、第27回大会の大会発表賞が以下の受賞者に対して授与されました。

受賞者

白石暖哉氏(京都大学大学院)

研究発表

現代日本語における文末表現「Vヨウニ」が表す「命令」と「祈願」

受賞理由

本発表は、「年末までに退去するように」のような「命令」と、「早くよくなりますように」のような「祈願」の2つの意味をあらわしうる現代日本語の「Vヨウニ」形式を扱ったものである。まず、定量的な分析として、「祈願」の意味の場合は専ら敬体の「ますように」の形で現れるということをコーパスから抽出したデータに対して統計的処理を行い検証した。そのうえで、語用論的観点からの考察として、祈願の発話の聞き手が誰であるのかという問題と、非従属化のFTAストラテジーとしての働きを論じ、「Vマスヨウニ」の構文としての定着と「マス」の丁寧体としての機能の希薄化を指摘した。質問は時間内に収まらないほど多く出され、聴衆の関心を強くひきつけたことが伺えた。定量的な調査だけでなく、ポライトネス理論との関連を論じるという研究の取り組みは、これからの語用論研究がとりうる可能性の一つとして大きな将来性を感じさせるものである。

日本語用論学会第26回大会発表賞のお知らせ(2024年2月11日更新)

先に開催された第27回大会の会員総会において、第26回大会の大会発表賞が以下の受賞者に対して授与されました。

受賞者

梁勝奎⽒(名古屋⼤学⼤学院⼈⽂学研究科 博⼠後期課程)

授賞対象研究発表

梁勝奎・畑和樹・⼭本真理「依頼の合理性を主張する試み:発話を引⽤するやり⽅の事例から」

本発表は、他者による過去の発⾔の引⽤を通じて依頼の合理性が⽰されることを、事例分析を通じて述べたものである。 「依頼」という発話⾏為は、 ポライトネスの観点から論じられることが多い中で、会話分析の⼿法を⽤いて間接依頼表現を扱っている点に独創性がある。また、「依頼の合理性」という難しい現象にマルチモーダルからの分析で証明しようとする姿勢は⾼く評価できる。他にも、発表において、研究が解明しようとしている要点や各事例についての説明が⾮常に明快だった、導⼊部分の例⽰から⾃分の⾔葉で⾔い換える姿勢が好印象だったなどと評価する声が聞かれた。さらに、トランスクリプトへの動画の埋め込み、スライドの作り⽅・使い⽅など発表資料に多彩な⼯夫が⾒られた、発表から質疑応答に⾄るまで終始堂々としていた、明瞭でとても聞きやすかったとの⾼評価を受けた。併せて、当該受賞者は、研究の意義や成果を念頭に、聴衆からの質疑に対してご⾃⾝の考察を深めた議論を展開させており、その点が研究発表者の中で際⽴っていた。

日本語用論学会第25回大会発表賞のお知らせ(2023年10月1日更新)

先に開催された第26回大会の会員総会において、第25回大会の大会発表賞が以下の研究発表に対して授与されました。

◎畑和樹氏(東京都市大学デザイン・データ科学部 准教授)

「他者の巻き込みによる組織としての報告の実践:学校協議会報告の事例にみられる参与役割の複雑性」

本発表は、会話分析を活⽤し、学校運営協議会という複数当事者による組織活動への参与役割の複雑さに焦点をあて、会議報告における参与役割は、報告の(直接的な)受け⼿になるか否かではなく、参与者の⾏動連鎖があってこそ明らかになることを⽰し、そこから「参与」という概念をとらえ直す意義を提起した点に独創性がある。批評的視点からの先⾏研究の概観に基づき、映像データの精緻な分析から制度的多⼈数会話における相互⾏為を詳らかにした点は、⼤いに評価できる。他にも、組織内多⼈数会話で傍参与者が関わる「巻き込み」という現象について、参与枠組を⽤いた分析を通した検証がとても興味深かった、発表者による聞き⼿のあいづちや視線などを含む緻密な分析は質が⾼いなど評価する声が聞かれた。さらに、論理⽴てた説明により発表内容がつかみやすかった、質疑への応答では、常に研究に対する考察を深めており、議論を通じてそれを発展させていきたいという態度がよく現れていて好感が持てたとの⾼評価を受けた。

日本語用論学会第24回大会発表賞のお知らせ(2023年4月1日更新)

先に開催された第25回大会の会員総会において、第24回大会の大会発表賞が以下の研究発表に対して授与されました。

◎平尾恵美氏(舞鶴工業高等専門学校講師)

「従属節発話における⽂脈と慣習性−「単純な」/「慣習化された」主節省略の分析から−」

本発表は、英語の主節が省略された if 節に焦点をあて、話し⼿から相⼿への申し出や感情表出などの発話⾏為が if 節単独で遂⾏される語⽤論的条件を慣習性の段階から明らかにしようとした試みであり、 定型表現を含む構⽂の連続性を提案した点に独創性がある。 先⾏研究の概観と⾃⾝の分析を、 限られた時間内で⼿際よくまとめるパフォーマンス⼒は、おおいに評価できる。 他にも、⾃分の説明を聴衆に伝える意識が⾼い、 まとめと次に話す⽅向を述べてから次のスライドへ移⾏というトランジションが上⼿く配置されている、質疑における回答も簡潔・明晰でまとまりがあったなどの⾼評価を受けた。

日本語用論学会第23回大会発表賞のお知らせ(2022年4月1日更新)

先に開催された第24回大会の会員総会において、第23回大会の大会発表賞が以下の研究発表に対して授与されました。

◎金沢じゅん氏(東京大学大学院)

「英語の一人称・二人称代名詞の語用論的機能」

英語では1人称と2人称の使い分けを心理的位置関係をコントロールするための手段としている点に焦点を当て、三上章の概念を援用した説明を試みた点がユニークである。対峙的位置関係と並列的位置関係について図を工夫するなど、オンライン発表において資料を大変見やすく提示した点と誠実な質疑の態度が高く評価され、大会発表賞を受ける主な理由となった。今後の自らの改善の方向性を客観的、かつ明瞭に回答しており、他の発表に比して対応力のレベルが高い発表になっていた。

日本語用論学会第22回大会発表賞のお知らせ(2020年11月30日更新)

先日開催された第23回大会の会員総会において、第22回大会の大会発表賞が以下の研究発表に対して授与されることが発表されました。

◎大江元貴氏(金沢大学)

「「今日紹介する商品はこちら。最新薄型テレビ!」:主題の導入を演出する定型表現」

本発表は、ユニークな発表タイトルに示されているように、いわゆるビブリオバトルや商品紹介番組等で用いられる定型表現が、「談話の主題を演出的に導入して聞き手の注目を集める」という特定的な語用論的機能を持つことを指摘し、その語用論的機能がこの表現全体の構文的特徴と結びついていることを示したものです。一見すると特異な言語表現に思われる分析対象に対して、当該表現の語用論的制約を「共同注意」というコミュニケーション的観点で巧みに説明している点が、今後の語用論の新たな方向性を予感させるものと審査員に高く評価されました。また、発表面においてもオーディエンスに対するアピールに優れており、質疑の内容からもじっくりと時間をかけた研究が背景となっていることが窺われた点も評価されました。

なお、大会初のオンラインによる開催でしたので、REMOによるオンライン懇親会にて受賞者による受賞スピーチ動画が紹介されました(画像参照)。

日本語用論学会第21回大会発表賞のお知らせ(2019年11月26日更新)

2019年11月23日に開催された第22回大会の会員総会において、第21回大会(2018年12月1-2日、於杏林大学)の大会発表賞が以下の研究発表に対して授与されることが発表され、加藤会長から賞状と記念品が授与されました。

◎儲葉明氏(筑波大学大学院博士後期課程)

「日中語母語話者の「否定的評価」に関する対照研究 ―談話完成テストの分析を中心に―」

本発表は、日常的な場面で逸脱した行動をした相手に対し、日本語と中国語の母語話者による否定的評価ストラテジーがどのように異なっているかについて、ポライトネス理論に基づいた分析を行ったものです。研究テーマの明確さと発表内容のまとまりに加え、分析手法としてもDCT談話完成テスト及び統計的検定が効果的に用いられており、方法論としても優れていたと審査員に評価されました。一方、発表時間の制限の中で豊富な内容を収めるために、口頭での分かりやすい説明に加え、PPT以外の付録の印刷資料もあり、発表準備がよくなされていました。さらに、フロアからの多くの質問に対し、的確な回答を行っていたことも高く評価されました。

本発表は、日常的な場面で逸脱した行動をした相手に対し、日本語と中国語の母語話者による否定的評価ストラテジーがどのように異なっているかについて、ポライトネス理論に基づいた分析を行ったものです。研究テーマの明確さと発表内容のまとまりに加え、分析手法としてもDCT談話完成テスト及び統計的検定が効果的に用いられており、方法論としても優れていたと審査員に評価されました。一方、発表時間の制限の中で豊富な内容を収めるために、口頭での分かりやすい説明に加え、PPT以外の付録の印刷資料もあり、発表準備がよくなされていました。さらに、フロアからの多くの質問に対し、的確な回答を行っていたことも高く評価されました。